投稿日:2025/05/10

ヤクシマカブトムシ(種子島産)の大型羽化と幼虫の最後のマット交換前の確認事項や注意点

5月になり、離島産亜種も含めカブトムシの蛹化や羽化が始まっています。

今回は、パーソナルベストを更新したヤクシマカブトを紹介したいと思います。

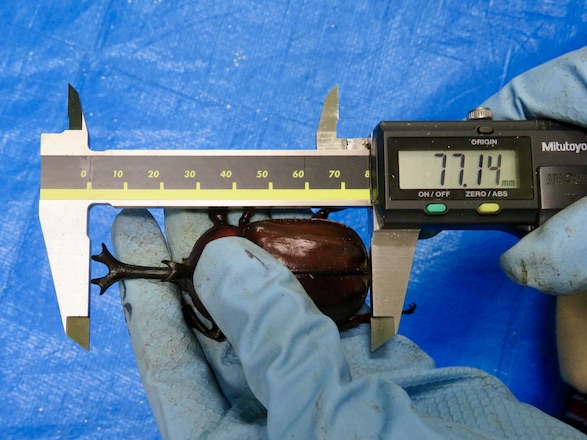

画像は、4月25日前後に羽化して一昨日に掘り出したヤクシマカブトムシ(種子島産)の赤くて綺麗なオスです。

昨年の夏に産卵セットを組んで生まれた幼虫を育てて羽化させました。

(産卵方法を紹介した過去記事>>)

写真では伝わりにくいのですが、胴体だけをみると太いですがツノが短くてアンバランスな感じに見えます。

ヤクシマカブト(屋久島、種子島亜種)は、頭角(前つの)が発達ぜずに短めなので大型サイズの難易度が少し高めです。

またツノの先が横に大きく広がる様に分岐しません。

過去の虫吉のパーソナルベストは、74ミリだったと思います。

サイズを測ってみると77.1ミリを少し超えたくらいですが、これでもパーソナルベストの大幅更新です。

今回の個体の飼育方法の公開です。

無添加虫吉幼虫用マット+ブロー容器1000ccにて約1ヶ月毎の餌交換を行い、最後の交換でコバエ防止飼育ケース(中)に入れ替えて羽化させました。

◆容器の種類に関係なく、終始、1つの容器に1匹だけ入れて飼育(単独飼育)です。

理由は、幼虫同士の接近によるストレスや接触による外傷だけでなく、病気や成長不良の原因に挙げられる「糞食(餌がなくてフンを食べてしまう事)」を避けて1匹だけの快適な環境を作ってあげる為です。

※複数飼育になればなるほど、過密になり、様々なリスクが発生します。

▼餌交換リレーは下記のとおり。

2024年8月25日→9月27日→10月22日→11月19日→12月18日→2025年1月18日(ここまでブロー飼育)→2月21日(飼育ケース中サイズ)

9月の交換で33グラム、1月の交換で36グラム、2月の最終交換時で39グラムでした。

飼育温度は、真冬の間(11月から翌年2月の交換まで)は18から20℃前後。

それ以降は、蛹化させる為にクワガタの幼虫飼育用の別の建物にて23℃前後の環境。

最終交換で飼育ケース(中)を使った理由は、幼虫が巨大化していた為、1ヶ月毎で交換するとストレス痩せのリスクがあるので十分な量のマットを入れて2ヶ月交換無しで蛹化に持ち込みたかったからです。

※日本のカブトムシは、卵を立てた様な形の蛹室を作るので、縦長の大きな蛹室を作れるように食べて量が減った分だけ新しいマットを足して厚み(高さ)を確保しました。

ただ、今回の種子島産のカブトは、元々の数が少ない上にメスがいないので販売ができません。

現在、屋久島産の方で蛹化が始まっていますので、こちらの方の販売になります。

38グラムまで育っていた幼虫が5匹くらいいたので、今月の羽化が楽しみです。

毎年、この季節は、お客様から蛹でマット交換をしてしまい失敗してしまったというご報告が多いのも事実です。

交換をして良いのか?しなくて良いのか?の見分け方を簡単に紹介したいと思います。

《見えない場所で蛹室を作った時の見抜き方》

カブトムシの幼虫は、画像の様なベストポジション(観察可能な場所)でサナギになるとは限りません。

生き物だけに気難しく、見えない場所で蛹化する事も多いです。

4月以降のマット交換の前に幼虫が見える場所にいない場合は、飼育容器を傾けずに真っ直ぐ持ち上げて容器の底を確認してください。

下記の画像の様に少し濃い色の円形のシミがある場合は、蛹室なので絶対に掘り起こしたり、容器に振動を与えたり、傾けたりしないでください。

もちろん、餌交換も避けてください。

▲飼育ケースの真ん中の蛹室の痕跡。

▲ブロー容器の真ん中の蛹室の痕跡。

万が一、取り出してしまった場合、横向きにしたり、埋めたりすると正常に脱皮できずに死んでしまいます。

その場合、クリアホルダーで作った輪っかやトイレットペーパーの芯などを用いて立ててあげる事で対処可能です。

ただし、すでにサナギになっていた場合、飼育ケースを傾けたり、ひっくり返したりすると傷付いて死んでしまうので交換前に必ずチェックを行う必要があります。

カブトムシの幼虫飼育で最も失敗が多い事例なのでご注意ください。

飼育下のカブトムシの幼虫は、蛹室を作る前兆としてマットの上(地表)に出てくる【ワンダリング】と呼ばれる地表徘徊行動を行う事が多いです。

新鮮なマットが十分に入っているのに出てきたり潜ったりを繰り返したり、ケースの底を齧っている様な音がした数日後に必ず底で蛹室を作ります。

こういった蛹化の予兆があった場合は、次回の交換時の警戒レベルはMAXです。(蛹室を作っていたら交換不要)

※最後の最後でひっくり返して死なせてしまったというご報告をいただくと心が痛みますので詳しく説明をしております。